Текст подготовлен редакцией на базе лекции эксперта по интерактивному обучению и основателя Silamedia Оксаны Силантьевой.

Silamedia — обучающий ресурс для журналистов, который помогает создавать мультимедийный контент.

1. Думать, чувствовать, сопоставлять

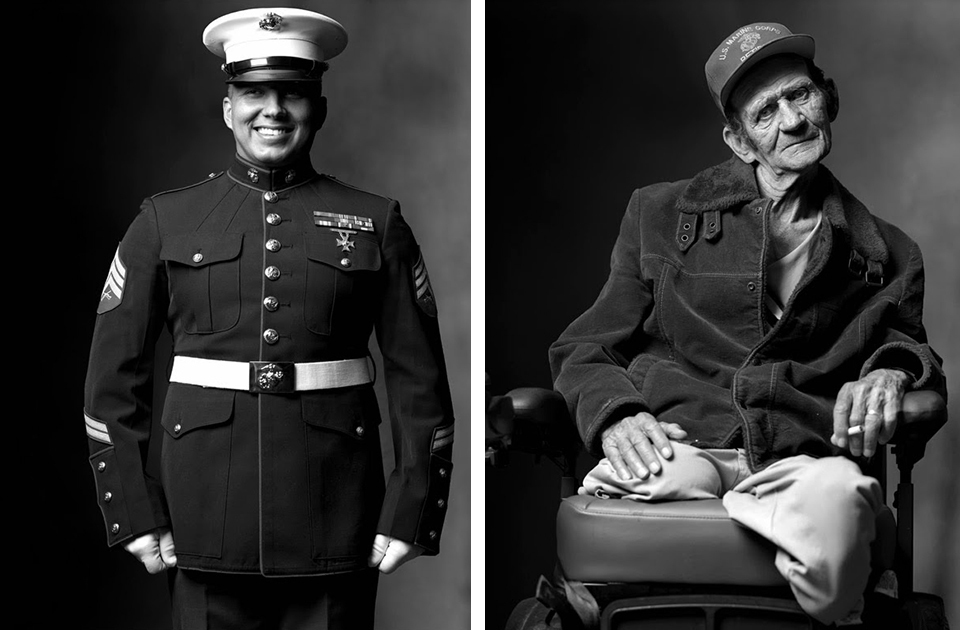

Кто эти люди? Какая между ними связь?

Источник фото: marklaita.com

Может быть, два поколения солдат? Подписи нет, но мы всё равно можем попробовать построить связь между изображениями.

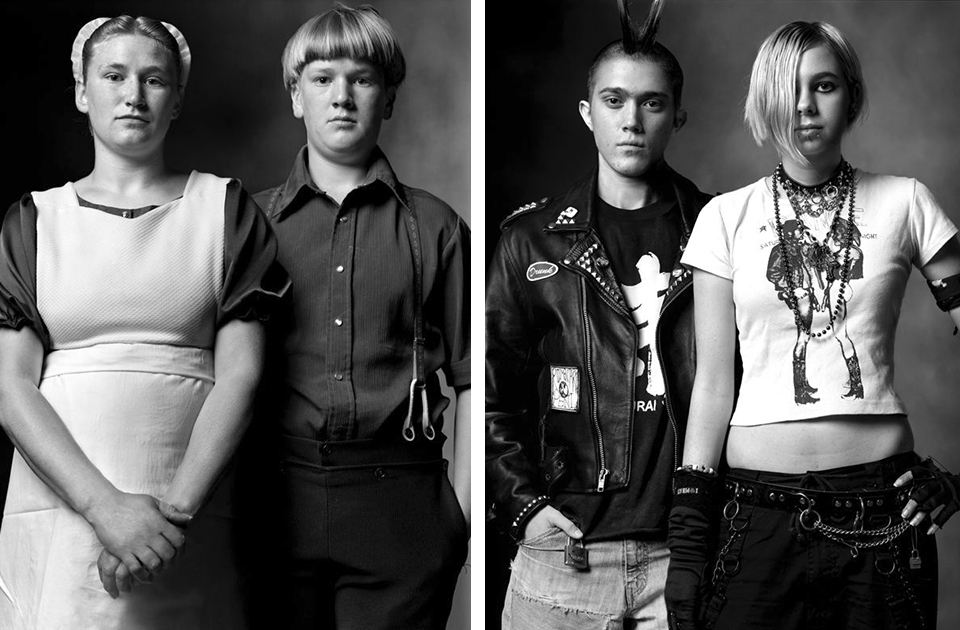

А здесь? Какие у вас варианты?

Источник фото: marklaita.com

Источник фото: marklaita.com

На самом деле это большой фотопроект, который показывает, что люди равны только формально. Снимки показывают здоровье и немощь, пуританство и вольность, нищету и респектабельность.

Автор использовал, казалось бы, простейшую технологию — коллаж. Он просто поставил фотографии парами, но мы смотрим, сравниваем, размышляем, чувствуем. Это хороший приём для того, чтобы вызвать у читателя эмоциональную реакцию.

2. Визуальный язык

Некоторые до сих пор думают, что в работе со словом нужно ориентироваться на «Войну и мир», пользуясь принципом «чем больше печатных знаков, тем лучше». А фото, видео и другой визуал глубоко вторичны.

Но так ли это? Что лучше: театр или музыка, кино или балет? Как нет иерархии искусств, так и в медиа нет одного самого лучшего способа рассказать интересную историю.

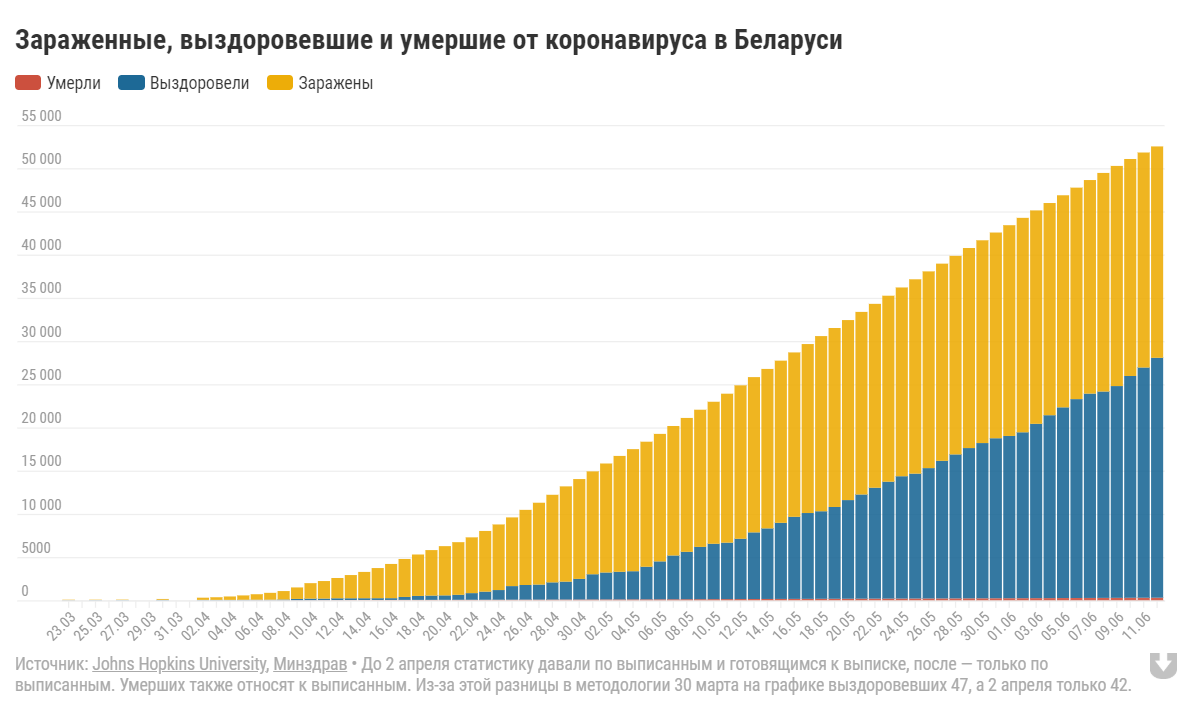

Для примера возьмём коронавирус, о котором журналисты много писали (Здесь и далее примеры добавлены редакцией «Соли»). Можно каждый день набирать полотно текста, поясняя, как меняется экспонента заболевших, но не будет ли интерактивный график показательнее и проще для восприятия?

Источник: T*T.BY

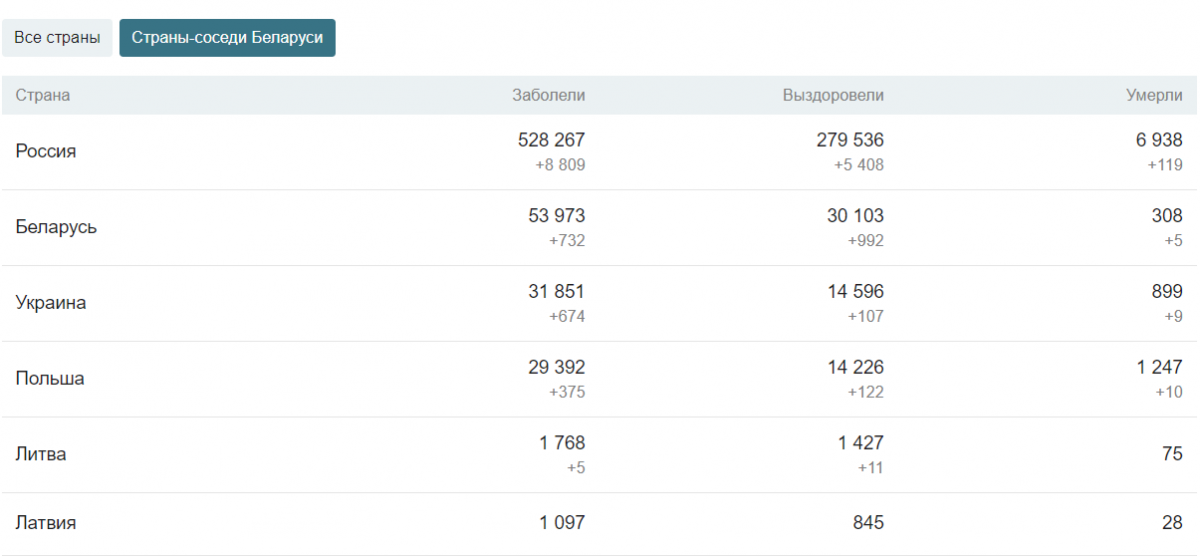

Или статистика. Всё просто, наглядно.

Источник: T*T.BY

3. Персонализация

Персонализация — это когда инфопоток заточен под конкретного читателя. Например, Facebook анализирует наши данные и подбирает контент адресно.

Это популярный подход в коммерции – наверняка вы хоть раз попадали в «умную рассылку». Или не очень умную, когда покупаешь в интернет-магазине чемодан, а на следующий день тебя засыпают рекламой «купи чемодан».

Возможно, это главный тренд. Во всяком случае, медиа хотели бы попасть в аудиторию адресно. Аналитика сайта и соцсетей уже позволяет узнать пол и возраст читателя, город, где он живёт, и гаджет, с которого читает ваш сайт. Конечно, это говорит о человеке не всё, но и такую информацию можно грамотно использовать для подготовки контента.

4. Фокус на теме, а не на формате

Рубрики ещё живы, но традиционные названия под вопросом. Допустим, у вас вышел материал про коррупционный скандал. Куда его поместить: в «политику» или «экономику»?

Но основная проблема даже не в том, что формально он и туда, и туда попадает, просто читатель кликает на другое. Его интерес можно коротко сформулировать так: «Куда ушли мои налоги?!». Поэтому удачный вариант — рубрика «Деньги и власть» на беларусском портале TUT.BY. Другие хорошие примеры: сайт-афиша с рубриками «Бесплатно» или «С детьми».

Фокус на теме помогает и в монетизации. Новости продать трудно, условный спецпроект про экономическую грамотность — легче. Это не значит, что общественно-политическая журналистика умерла. Просто нам нужно научиться думать с позиции читателя. Какие у него потребности, что он ищет? Вряд ли сухую новость о пенсионной реформе, нашпигованную цитатами чиновников. Скорее — простой и внятный ответ на вопрос: на какую пенсию я могу рассчитывать в будущем? Это, кстати, потенциальный партнёрский проект со страховой компанией.

Делить рубрики по форматам потребления тоже вряд ли верно. Люди ведь не ищут «инфографику» или «видео». У них есть вопрос или проблема, которые мы должны предугадать и решить. А текст, подкаст или игра — лишь форма для материала.

5. Структурирование и упаковка

Информации стало слишком много. Поэтому прежде чем писать новый текст, подумайте, не переупаковать ли несколько старых?

Допустим, у вас есть старые материалы о сезонных заболеваниях. Разбейте их на тезисы. Один тезис — один ответ на потенциальный вопрос читателя.

А теперь постройте из этих деталей новые конструкции. Отдельно вы собрали советы по профилактике гриппа, отдельно — методы лечения и так далее.

6. Данные

Это не Big data, а цифры и факты из повседневной жизни читателя.

Сколько налогов мы платим? Почему выросли цены? Как формируются городской и республиканский бюджеты? Работая с такими темами, журналист должен разобраться сам и просто объяснить аудитории всю механику.

Хороший беларусский пример — калькулятор «Кошт урада». Можно написать свои доходы и расходы, и вам покажут диаграмму — сколько вы отдаёте государству и сколько часов в день на него работаете. Что называется, раз увидев, не забудешь.

Это несколько простых примеров полезной объяснительной журналистики вместо традиционного «22 ноября в городской администрации прошло совещание по подготовке совещания в городской администрации». Когда изо дня в день такое пишешь, появляется вопрос: а зачем я это делаю?

О том, как научиться думать с позиции читателя и что такое «грустная схема» Стивена Баттри, в которой многие узнают себя, читайте и смотрите здесь.